「陶の花 FLOWERS」展会期(2019年3月12日~6月9日)のミュージアムショップでは、花をテーマとしたグッズを特集しています。 陶芸作家による花モチーフの器やアクセサリー、アーティストによるデザインの文房具、布小 […]

投稿者: sccp-6senses

年末年始の受注・発送業務を、2018年12月27日~2019年1月7日の期間、休業いたします。 年内の発送は、12月25日までにご入金の確認が取れた商品までとさせていただきます。 また積雪や悪天候により1月7日以降も「お […]

『信楽に魅せられた美の巨匠たち』展図録 中世古窯以来の伝統を誇る陶郷・信楽。豊かな自然と陶土に恵まれたこの地では、焼締陶をはじめ特色あるやきもの文化が育まれてきました。長年にわたり人々の生活を支え続けてきた伝統と、多彩 […]

「信楽に魅せられた美の巨匠たち」展(会期:2018年10月6日―12月20日)のミュージアムショップでは岡本太郎と横尾忠則の特集をしています。 出品作品をモチーフにしたグッズを中心に取り揃えました。展覧会とともにお楽しみ […]

2018年9月1日の日本郵便による基本運賃等の改定により、ゆうメールの規格外サイズが取り扱い廃止となりました。 今までレターパックに入らないサイズのカタログをゆうメールでお送りしておりましたが、利用不可となりましたので、 […]

陶芸の森陶芸館ミュージアムショップは12月18日~2018年3月9日の間、陶芸館の冬期休館のため休店いたします。 また、オンラインショップも12月28日~1月4日の間事務所も休業いたしますので、その間のご注文の確認は1月 […]

『粋な古伊万里』展の関連商品として、生活を粋に彩る文様のグッズを集めました。 印伝の小物や、包むだけでなく、インテリアにも使える大判風呂敷など多種類取揃えております。 ぜひ、お立ち寄りください。

陶芸の森オンラインショップは、担当者不在のため、2017年7月18日~21日の間、受け付け処理を休止いたします。ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

「“うつわ”ドラマチック」展会期中は、展覧会出品作家の山田晶さんや福本双紅さんの器作品や、“うつわ”にまつわる商品を取りそろえています。見て・使って楽しめる器をコレクションしてみませんか?

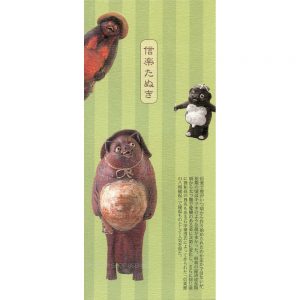

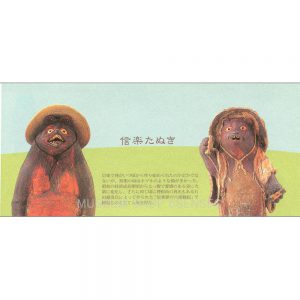

愉快でかわいい信楽たぬきがメッセージをお届けします。 サイズ:たて185×よこ80mm 枚数:30枚 レターパックライト可 配送についてレターパックライトでお送りできます。日時指定を希望される場合はゆうパック […]

愉快でかわいい信楽たぬきがメッセージをお届けします。 サイズ:たて80xよこ185mm 枚数:30枚 レターパックライト可 配送についてレターパックライトでお送りできます。日時指定を希望される場合はゆうパックを選択してく […]

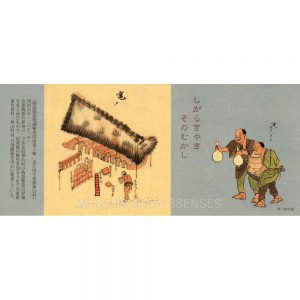

楽しげな陶工たちの絵は、明治6年「滋賀県下近江国六郡物産図説」の挿絵からの引用です。 サイズ:たて80xよこ185mm枚数:30枚 レターパックライト可 配送についてレターパックライトでお送りできます。日時指定を希望され […]

楽しげな陶工たちの絵は、明治6年「滋賀県下近江国六郡物産図説」の挿絵からの引用です。 サイズ:たて185×よこ80mm枚数:30枚 レターパックライト可 配送についてレターパックライトでお送りできます。日時指 […]

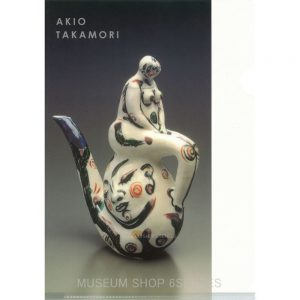

アメリカで活躍中のアキオ・タカモリ氏による人物とティーポットの形を融合させた人気の作品です。 サイズ:A4版(31.0×21.8cm) レターパックライト可 配送についてレターパックライトでお送りできます。日 […]

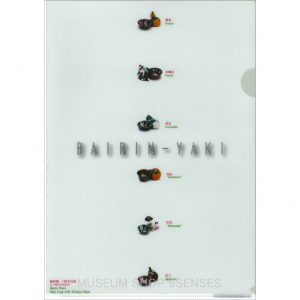

陶芸の森コレクションの近江ゆかりの古陶磁「梅林焼」のクリアファイル。内側は書類がすべり落ちにくい加工をしています。(窯の解説つき) サイズ:A4版(31.0×21.8cm) レターパックライト可 配送について […]

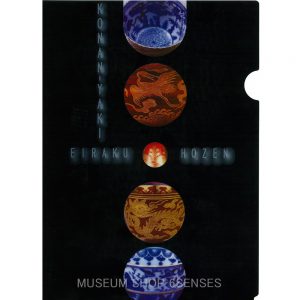

陶芸の森コレクションの近江ゆかりの古陶磁「湖南焼」のクリアファイル。内側は書類がすべり落ちにくい加工をしています。(窯の解説つき) サイズ:A4版(31.0×21.8cm) レターパックライト可 配送について […]

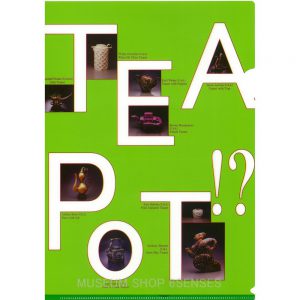

”えっ、これもティーポット?!”陶芸の森ティーポットコレクションはユニークな作品がいっぱい。 内側は書類がすべり落ちにくい加工をしています。 サイズ:A4版(31.0×21.8cm) レターパックライト可 配 […]

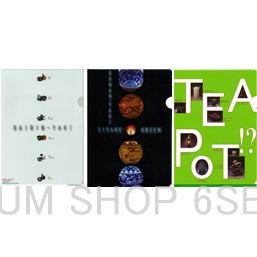

「梅林焼」「湖南焼」「TEAPOT?!」のお得な3枚セット サイズ:A4版(31.0×21.8cm) レターパックライト可 配送についてレターパックライトでお送りできます。日時指定を希望される場合はゆうパック […]

1950年前後から1991年までのイタリア陶芸を代表する作品として、イタリア屈指の窯地、ファエンツァで開催される国際陶磁器コンクールの優秀作品や、新進作家陣による新作を交えて紹介します。 会期:1992.10.10-11 […]

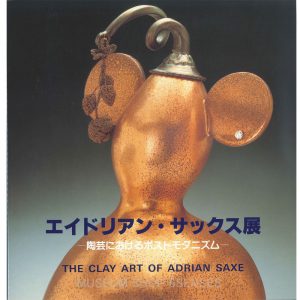

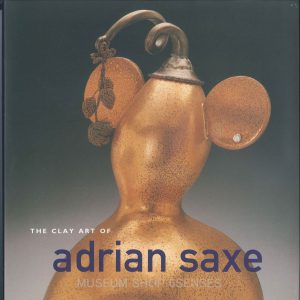

アメリカの現代陶芸作家・エイドリアン・サックスの回顧展として、初期の作品から最新作に至るまでの代表作90点を紹介します。多国籍的で多様なやきものをモデルにし、それらを分解、再構築するアメリカ現代陶芸のポストモダニズムの手 […]

Occasioned by the fiftith birthday of the artist, this lavishly illustrated book surveys the achivements of Ad […]

アジアとヨーロッパを結ぶ悠久の都として繁栄の歴史を刻むイスタンブールに、オスマン・トルコ帝国の勢威と栄華を象徴するトプカプ宮殿があります。歴代の君主(スルタン)たちは、さまざまな宝物を収集してきました。中でも東洋陶磁は1 […]

本展では、ヨーロッパの陶芸を、20紀美術の芸術家たちの歩みから取り上げました。やきものの素材である”土”の特性や、絵画では表現しえない三次元の形態、釉薬の色あせしない永遠の色彩など、これらの魅力は彼らをやきものの制作へと […]

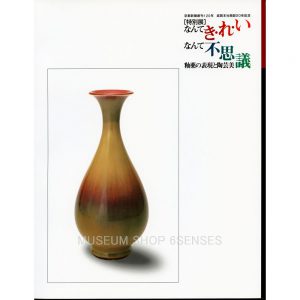

”うわぐすり”の名でしられる釉薬(ゆうやく)は、やきものの特有の技法のひとつであります。やきものは釉薬によって様々な色やテクスチャーが生み出されます。日本では7世紀後半にはじめて釉薬がほどこされたやきものがつくられるよう […]

二つの大戦と敗戦、戦後復興・高度経済成長からバブル崩壊、そして世紀末・・・。融合と構築そして成長と崩壊、20世紀の日本はまさに激動の時代を過ごしました。大きな歴史的転換期の渦中にあって、作家達はどのように時代の流れを感じ […]

2000年にオランダと日本の交流400年を記念して開催された本展では、19世紀末にジャポニズムを昇華するかたちで発展したアール・ヌーヴォー様式。1925年パリで開催された国際装飾美術展を機に世界各国で流行したアール・デコ […]

戦後の前衛陶芸の旗手のひとりであり、信楽の戦後を語る上で欠かせない熊倉順吉の生涯を紹介した展覧会。 熊倉の好んだジャズの響きを再現しながら彼の世界を展観しました。作品やスケッチ、資料を示しながら彼の制作や戦後の陶芸史、ク […]

輸出振興政策とのかかわりから各地に設けられた試験場は、様々な試作研究や人材育成などを行うなど、近現代陶芸の展開に重要な役割を果たしました。 本展では、信楽をはじめ各地の試験場の技術とデザイン、そしてそれに関わった作家やデ […]

平野敏三は、戦後火鉢の生産が低迷した折、新しい信楽焼の命脈を探っていた県立窯業試験場に様々な著名な作家達を招き、新風を吹き込むなど、その後の信楽の陶器産業の礎を築いたひとりとして知られています。さらに古信楽からはじまる信 […]

『湖国を彩るやきもの』展図録 信楽焼をはじめとして、滋賀の地では優れたやきものの文化が育まれてきました。その伝統は、今日もなお継承され、数多くのつくり手たちが活躍しています。本展では、滋賀県を舞台に多彩な制作活動を展開し […]

『“うつわ”ドラマチック』展図録 やきものの“うつわ”は、世界各地でつくられ暮らしの中で用いられています。“うつわ”とは、まさにやきもののシンボルといえるでしょう。また“うつわ”は、現代の陶芸においては、用途を離れやきも […]

『珠玉の湖東焼』展図録 ※製本の仕様上、ページがはずれ易くなっております。ご了承の上ご購入下さい。 湖東焼は、江戸時代後期の文政12年(1829)に、彦根城下の絹屋半兵衛らが開窯したことに始まります。その後、彦根藩第12 […]